Detachment, de Tony Kaye, 2011.

Dans une critique plutôt assassine[1],

Olivier Guichard reproche, entre autres, au film Detachment d’hésiter entre le tableau social d’un système éducatif

en crise et le portrait psychologique du personnage principal Henry. Pourtant, il ne

semble pas qu’il s’agisse là d’une indécision du metteur en scène mais

au contraire la volonté de maintenir ensemble les deux plans, en réalité

indissociables.

Ce film réalisé par Tony Kaye (American History X en 1998) d'après un

scénario de Carl Lund, enseignant, a pour motif principal l'éducation et dresse

un amer constat sur le système éducatif

américain mais aussi les rapports aux autres dans notre société contemporaine. Dans

un entretien, Tony Kaye précisait ceci : « Je veux parler des grands

sujets de société. Et l'enseignement aux Etats-Unis en est un particulièrement

sensible et grave. A mes yeux, le métier de professeur devrait être aussi

important que celui de médecin. Un professeur est l'architecte du monde. Il

apprend à nos enfants à devenir des êtres humains. Hélas, cette profession a

été assassinée. Cela doit changer, sinon nous sommes damnés! Mais qui veut

enseigner aujourd'hui ? Les profs sont mal considérés, mal payés, ont perdu la

foi, tombent dans la dépression. Ils ont affaire à des ados souvent violents

qui ont perdu le désir d'apprendre. Sans parler de leurs parents

démissionnaires. Il faudrait que ce job retrouve de sa splendeur pour attirer

des jeunes gens brillants, intelligents qui deviendraient des rock stars de

l'enseignement. » Film de fiction, Detachment

saisit de près et de manière plutôt réaliste - Kaye est aussi documentariste -

certains aspects de l'école d'aujourd'hui. Nous y voyons aussi personnellement une réflexion plus large sur la

nécessité, les difficultés voire les impasses du soin, compris non

exclusivement comme soin médical - même s’il en est un peu question dans le

film - mais surtout plus largement en tant que souci pour le bien-être matériel

et spirituel d’autrui, préoccupation du sort et de l’amélioration des

conditions d’existence d’autrui[2].

Henry Barthes (remarquablement interprété par

Adrien Brody, Oscar du meilleur acteur pour The

Pianist de R. Polanski) est un professeur de littérature remplaçant. Ce

statut lui permet d'éviter les liens affectifs avec ses collègues et ses

élèves. Il pratique à cet égard le détachement le plus total et vit seul.

Appelé donc à effectuer un remplacement de routine d'une durée d'un mois, il

débarque dans un lycée de très mauvaise réputation de la banlieue new-yorkaise.

Les conditions de travail, malgré la volonté de la Proviseure de faire de son

mieux, y sont difficiles : élèves irrespectueux (chahut, provocations en

tout genre, insultes, crachats, bagarres, cruautés...), démotivés et apathiques,

sans idéaux, tantôt abandonnés à eux-mêmes par des parents absents ou débordés,

tantôt décidés à contester les décisions professorales avec l'aide de parents

complices ; Proviseure jugée incompétente et menacée de mise au placard

par sa hiérarchie ; collègues désabusés voire dépressifs. Le premier

contact de Mr Barthes avec sa classe est décisif. Fixant pour seule et

unique règle cavalière à ses élèves de ne rester en cours que s'ils le

souhaitent, il parvient à se débarrasser de l'élément le plus contestataire. Barthes

fait preuve d'un grand sang-froid, d'un self-control remarquable :

lorsqu'un autre élève le provoque et l'insulte, il l'amène le plus calmement du

monde à lui faire prendre conscience qu'il est sans doute le seul dans

l'établissement à vouloir l'aider. Le conflit est désamorcé et dès lors, sans

pour autant avoir affaire à une classe très motivée, l'enseignant parvient

à se faire écouter. Le message du pédagogue est clair : seule une prise de

conscience de sa situation par chacun et la volonté de s'en sortir peut

permettre sinon une réussite scolaire et sociale du moins une prise en main de

son destin. Durant sa période de remplacement, Henry Barthes se montre

particulièrement à l'écoute de Meredith (interprétée par Betty Kaye),

jeune fille obèse, mal dans sa peau et dont les talents artistiques sont

raillés par un père méprisant. Celle-ci tombe peu à peu amoureuse de son

professeur sans que celui-ci s'en aperçoive jusqu'au jour où, seuls dans la

classe, les corps se rapprochent. L'un veut consoler, l'autre veut étreindre.

C’est alors que Madison, sa jeune collègue, fait irruption dans la pièce. La

jeune fille s'enfuit tandis que la collègue soupçonne Barthes, à la vue

de cette étreinte ambiguë, de ce dont il n'a jamais eu l'intention. Henry

s’emporte, perd la maîtrise qui semblait le caractériser. C’est que l'épisode

ramène au douloureux passé du professeur – une mère suicidée à cause de

relations incestueuses contraintes avec un père arrivé désormais en fin de vie

dans un état de démence et dont Henry se charge malgré l'ignominie

probable - en même temps qu'il présage des conséquences inattendues et

catastrophiques, le suicide de Meredith.

Malgré ses ratés, l'intérêt du film est

multiple. D'abord, le tableau qu'il brosse du système éducatif américain ne

peut que nous interpeller. Au-delà de ce contexte particulier, l'on ne peut

qu'être sensible à ce qu'il nous montre de la condition enseignante en

générale. Si nous sommes ici dans la fiction et si l'on peut soupçonner

certains passages de verser dans la caricature, le récit reste révélateur du

sentiment subjectif des personnels enseignants, de certaines données objectives

aussi concernant le monde de l'école aujourd'hui. Sur ce dernier point, on

évoquera par exemple la réunion de parents qui, désertée par ces derniers,

laissent les enseignants désemparés ; les réactions vives et mêmes

violentes d'une mère, puis d'un père contre certaines décisions professorales

justes visant leur enfant; la soumission du système scolaire aux diktats du capitalisme qui

réclame de l'efficacité, des résultats et qui fait de l'éducation, selon une

logique néolibérale, un objet de marchandisation. En prenant le parti, dès le

générique, d'exposer le point de vue de la communauté enseignante (les raisons

pour lesquelles chacun a choisi ce métier), le film nous donne aussi à voir et

à penser l'expérience intime du métier d'enseignant : selon les

personnages, on navigue de la terreur face aux élèves à l'envie véritable de

leur venir en aide. Mais le plus souvent, c'est le sentiment d'impuissance,

l'abattement, le désespoir qui l'emportent. La désaffection parentale, le

renoncement des élèves, leurs incivilités, l'ingratitude de la société à

l'égard du travail et des efforts du corps enseignant, le mépris et l'absence

de reconnaissance, autant d'éléments qui dressent un bilan pessimiste du métier

et laissent peu d'espoir pour l'avenir de l'éducation dans le monde.

Le monologue désabusé du narrateur et personnage

principal du film, entretien témoignage en noir et blanc, qui en constitue le fil conducteur et en

ponctue le déroulement, contribue fortement à la prise de conscience de

l'impuissance, de la perte irrémédiable, de la catastrophe. Personnage

complexe, atypique, solitaire et mystérieux, Henry dissimule derrière une

apparence stoïque, son histoire personnelle passée non seulement à ses élèves,

ce qui est compréhensible, mais aussi à ceux qui le côtoient de plus près (une

collègue Mrs Sarah Madison, interprétée par Christina Hendricks ; une

jeune prostituée Erica, interprétée par Sami Gayle, qu'il héberge chez lui et

qu'il tente d'arracher à son calvaire). Les scènes de flashback, souvenirs de

sa mère disparue qui viennent contaminer la narration, témoignent d'un passé

qui le hante et d'une compulsion de répétition qui l'empêche manifestement

d'investir pleinement son présent et de s'engager de manière optimiste et

confiante dans l'avenir. Ses blessures l'ont marqué à vie, ce qui explique son

tourment, ses errances méditatives et ses nombreux journaux autobiographiques

et poétiques. Son détachement, conséquence de la perte et de la volonté de se

protéger d'une réalité trop cruelle, constitue sa manière personnelle de

réinvestir son environnement. Pourtant, ce détachement n’est pas un égoïsme.

Car, de fait, il est tout sauf indifférent aux autres : un peu toujours

malgré lui, il est vrai, et de manière inattendue, il prête une réelle et

sincère attention à ses élèves, prêt à aider ceux qui comme lui semblent le

plus en perdition afin de leur redonner le désir de se construire ; il

protège sous son aile cette jeune prostituée humiliée et lui permet de

reconquérir sa dignité ; mieux, il pardonne à son grand-père, malgré ses

soupçons d'abus sexuels à l'égard de sa mère, lui rend régulièrement visite à

l'hôpital et lui permet de quitter cette vie l'âme en paix ; il est même

le seul à s'apercevoir de la détresse de l'un de ses collègues terrorisé et

cramponné au grillage du lycée. Bref, il s'attache à soigner les blessures de

chacun, tirant profit de sa propre résilience que l'on devine pourtant inachevée

au point où l'aide qu'il apporte aux autres constitue une manière de continuer

de se soigner lui-même. Telles sont ses propres ressources pour combattre ses

démons et trouver quelque beauté dans l'existence[3]. Mais

rien n'y fait vraiment. Les stigmates de son traumatisme passé se manifestent

sur son visage et son allure : il est et reste triste et mélancolique. Et

l'issue fatale du suicide de la jeune adolescente ajoute à sa peine

existentielle et confirme le sentiment de tragique. Au flegme impassible

caractérisant le personnage en début de film ont succédé la colère, le doute

profond, l'effondrement. La souffrance est indépassable car le chaos se

rappelle à lui. « Nous échouons », répète Henry. Nous échouons

nécessairement. Accablé par sa responsabilité, Henry exprime son

désarroi : « Tous les enseignants ont, à un moment, cru qu'ils

pouvaient changer les choses. Un jour, on se réveille et on réalise qu'on a

échoué. » Selon les aveux mêmes du réalisateur, le film pose de cette

manière la question de la responsabilité individuelle et collective : de

quelles ressources dispose aujourd'hui l'enseignant et que doit-il faire dans

sa classe pour affronter le reflet de la violence qui gangrène la

société ? Le film ne nous invite-t-il pas à penser que, pour dépasser son

impuissance, l'enseignant d'aujourd'hui doit assumer la gageure de transformer

son enseignement en art véritable? En tout état de causes, il s'agit de

combattre le chaos.

C'est cette conviction acquise de ses

expériences qui porte Henry à sensibiliser ses élèves à la littérature, à

tenter d'éveiller leur esprit. Le suicide de Meredith survenu, cette

conviction est désormais profondément ébranlée. Impuissante, incapable

d'entendre cette parole, l'adolescente décide de se donner la mort. On peut au

final interpréter ce geste désespéré comme un refus de soin, parce qu'une vie

subjectivement vécue sans reconnaissance, que cette reconnaissance soit

amoureuse, familiale ou sociale, ne vaut pas la peine d'être vécue. Dès lors,

le chaos risque inexorablement de triompher : tel est le sens de la mise

en scène apocalyptique de l'imaginaire d'Henry qui le montre seul dans sa

classe dévastée, sens dessus dessous. A ce stade du drame, Henry se dit

lui-même creux, il se sent vide et a bien le sentiment de n'être personne.[4] Pourtant, aussi dure que soit l'existence, ses

ressources ne sont-elles pas infinies ? Henry ne le sait-il pas, lui qui

s'en remet à l'art en guise de thérapie ? N'est-ce pas l'art et lui seul qui, transfigurant

l'existence, permet d'en supporter la souffrance ? L'écriture consignée

dans ses cahiers durant toutes ces années et la lecture en classe du magnifique

début de la nouvelle d'Edgard Allan Poe (La

chute de la maison Uscher) en toute fin de film, exprimant adéquatement les

sentiments intérieurs d'Henry, peuvent

le laisse penser.

En outre, malgré la mort de Mérédith que n'a pas

pu empêcher Henry, ce dernier trouve réconfort dans la « relation

familiale » qui s'établit finalement avec Erica. Faute de n'avoir pu

sauver son élève Mérédith, il sauve la fugueuse Erica.

On soulignera dès lors le paradoxe

suivant : la difficulté du vivre ensemble, difficulté soulignée par la

tâche éducative et la tentative de soin qui naissent toutes deux de notre

attachement fondamental aux autres[5], ne

peut être raisonnablement réglée sans une certaine et nécessaire dose de

détachement, de prise de « juste distance » les uns à l'égard des

autres. Car sans cette « juste distance », triompheraient aussi bien

une promiscuité étouffante et insupportable qu'une indifférence non moins

tolérable. La séparation comme l'union la plus intime peuvent être source de

destruction. Le film de Tony Kaye donne bien à penser que le sens de

l'existence fluctue au grès de nos relations sociales changeantes et que,

souvent déchirés entre le besoin d'autrui, la solitude subie et le détachement

volontaire, nous doutons et désespérons de ce sens. L'œuvre artistique,

cinématographique en particulier, nous donnant à voir et à penser notre

expérience, peut peut-être alors, par ses ressources, « domestiquer le

scepticisme »[6], conditionner un réveil,

constituer une thérapie nous indiquant que seules l'union et la séparation

créatrices redonnent sens à la vie[7].

Parlant de son film, le réalisateur évoque

« un paysage d'émotions ». On peut à juste titre se méfier de l'excès

de pathos au cinéma. Pour autant, par son jeu tout en retenue et l’exploitation

de ses propres failles, Adrian Brody parvient à incarner cette figure tragique

et à dévoiler sous la façade apparemment indifférente de son personnage une

sensibilité à fleur de peau (faut-il la rapprocher de l'hyper-sensibilité du

personnage de Roderick dans la nouvelle de Poe?), un écorché vif qui ne s'est

jamais véritablement remis de son enfance et qui peine, tant bien que mal, à

exorciser sa souffrance par l'écriture et s'ouvrir de nouveau aux autres.

Comprenant qu'il est impossible et vain de vouloir se détacher pleinement – ce

serait se fermer au monde – il comprend aussi que seul l'attachement et les

expériences de l'amour, de l'éducation et du soin nous mettent à l'épreuve du

réel et nous posent la question du sens de la vie. Professeur de littérature,

Henry est aussi philosophe.

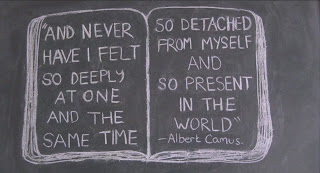

« Et jamais je n’ai

senti, si avant, à la fois mon détachement de moi-même et ma présence au

monde… »

Camus, Noces, « Le

vent à Djémila », Paris, Gallimard, « Folio-essais », p.26.

[1] Télérama, février 2012.

Pour d’autres critiques, consulter http://ednat.canalblog.com/archives/2012/02/05/23448143.html

et http://www.allocine.fr/film/fichefilm-193427/critiques/presse/

[2] Céline Lefève, « La Philosophie du soin »,

in La Matière et l’esprit, n° 4 : « Médecine et philosophie » (dir.

D.Lecourt), Université de Mons-Hainaut, avril 2006, p. 25-34.

[3] On peut se reporter au

livre de Frédéric Worms, Revivre,

Eprouver nos blessures et nos ressources, Paris, Flammarion, 2012.

[4] Se référer à la chanson Empty de Ray LaMontagne qui fait partie

de la bande son.

Voir aussi l’article de Claire Cornillon : http://lintermede.com/cinema-detachment-tony-kaye-adrian-brody-festival-deauville-2011.php

Voir aussi l’article de Claire Cornillon : http://lintermede.com/cinema-detachment-tony-kaye-adrian-brody-festival-deauville-2011.php

[5] Se reporter aux travaux de

J.Bowlby et de D. Winnicot.

[6] Elise Domenach, Stanley Cavell. Scepticisme et philosophie,

Paris, PUF, 2011.

[7] Frédéric Worms, La vie qui unit et qui sépare, Paris,

PUF, 2013.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire