L'ordre libertaire. La vie

philosophique d'AlbertCamus de Michel Onfray, Paris, Flammarion,

2012.

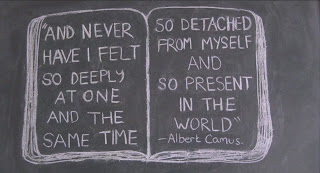

Rendre justice à Camus,

penseur capital mais oublié du XXe siècle, trop vite décrié par

ses ennemis comme un « philosophe pour classes terminales »,

tel est l'objet de ce nouveau livre de Michel Onfray. Cette occasion

de redécouvrir la vie et l'oeuvre de l'écrivain algérois, le

fondateur de l'Université populaire nous l'offre, non sans

s'attaquer par ailleurs avec la férocité qu'on lui connaît à une

autre grande figure officielle de la philosophie française, à

savoir Jean-Paul Sartre. En même temps qu'un éloge de Camus,

présenté comme véritable philosophe hédoniste, nietzschéen et

libertaire, l'ouvrage prend la forme d'une attaque au vitriole contre Sartre mais

aussi Beauvoir et la philosophie universitaire en général contre

laquelle Onfray ne mâche pas ses mots.

Comme toujours, le propos

est clair et s'appuie sur une lecture des œuvres complètes et de la

correspondance. Par ce moyen, comme il l'avait fait précédemment

avec Freud, Onfray entend déconstruire la légende et rétablir la

véritable histoire. Considérant que l'oeuvre est inséparable de la

vie et que l'harmonie des deux est précisément la preuve d'avoir

devant soi un vrai philosophe, l'auteur de cette psychobiographie

sans Freud nous replonge dans le passé de l'écrivain, son enfance

et les figures familiales décisives : un père mort trop tôt

pendant la première guerre mondiale auquel Camus restera fidèle,

une mère emmurée dans son silence mais aimante, une grand-mère

tortionnaire. De cette enfance , Camus semble en avoir retiré

au moins deux éléments clés pour la construction de son œuvre :

la misère et le soleil méditerranéen. L'ombre et la lumière, la

souffrance et l'action, ingrédient d'une philosophie tragique et

engagée. Sur cet itinéraire camusien, deux figures

institutionnelles, rappelle Onfray, jouent un rôle décisif :

son instituteur, Monsieur Germain, initiateur du livre, et Jean

Grenier, son professeur de philosophie au lycée. Onfray consacre un

chapitre entier de la première partie aux rapports officiels et

officieux entre Camus et ce dernier autour de la question de

l'engagement communiste de 1935-1937. Là encore, il déconstruit la

légende : Grenier comme Lequier son maître n'en ressortent pas

indemnes. L'important est de voir en Camus un philosophe en quête

d'un art de vivre en temps de catastrophe, un philosophe artiste,

fidèle à son enfance, soucieux de donner la parole à ceux qui ne

l'ont pas, attaché à rendre compte par une phénoménologie

singulière des expériences sensibles et jouissances simples du

corps, de mener viscéralement des combats contre l'injustice (peine

de mort, colonialisme, abus de pouvoir en tout genre) et pour la

liberté. Le football de sa jeunesse, le théâtre, le Collège du

travail, la Maison de la culture sont autant d'expériences

formatrices et de passions pour les expériences humaines et

communautaires. Miné par une maladie qui le condamne, la

tuberculose, Camus trouve les ressources de dire « oui »

à l'absurdité de la vie tout en opposant un « non »

ferme à toutes les formes de l'inhumain qui traversent l'histoire du

siècle. De fait, la pensée de Camus contient les principes d'une

utopie modeste, appelant à la résistance et la révolution par

l'éthique et l'art conjoints, une célébration aussi de

l'anarcho-syndicalisme. Voilà pourquoi, selon Onfray, il faut voir

en Camus le précurseur trop vite oublié de la « French

theory » (Foucault, Deleuze et Guattari, Derrida, Lyotard,

Bourdieu) et du post-anarchisme d'origine américaine (Todd May, Saul

Newman, Lewis Call). On en revient alors à la figure de Sartre et de

celle qui en a construit la légende, Simone de Beauvoir. Face à la

philosophie existentielle de Camus, la mode existentialiste, qui a

conduit Sartre à l'hégémonie sur la scène française dans les

années 60, semble incapable de résister et faire le poids. Sartre

collaborateur, Sartre communiste complice des goulags, Sartre devenu

maoïste, caution des pires crimes de sang, quand, après 68, il

perd sa crédibilité. Le procès fait chuté l'icône Sartre de son

piédestal. Onfray lance une nouvelle fois la polémique. Chacun se

fera juge de la vérité des propos.

On pourra regretter les nombreuses redites et cette manière binaire ou dichotomique de penser et d'opposer les philosophes et les personnes. Justice est en tout cas

rendue à l'égard de l'oeuvre majeure et inachevée de Camus.

Nietzschéen et désormais camusien, Michel Onfray reprend le

flambeau de ce combat d'un art de vivre en temps de catastrophe. A

l'évidence, il s'identifie et se reconnaît dans la vie et la pensée

de Camus au point où il pourrait affirmer, comme Flaubert l'a dit de

Mme Bovary et comme Camus aurait pu le dire de Meursault, l'antihéros

de son roman l'Etranger, « Camus, c'est moi ».

Mais bien d'autres pourraient aussi se retrouver dans cet itinéraire

et ces exigences. N'est-ce pas, en effet, une urgence vitale et le

devoir du moment présent que de nous mettre à l'écoute de cette

leçon camusienne : conquérir et préserver sa liberté ; combattre l'injustice ?